Non è stato un semplice scambio televisivo, è stata una detonazione narrativa che ha incrinato gli equilibri di un sistema mediatico abituato a muoversi tra retoriche e prudenze.

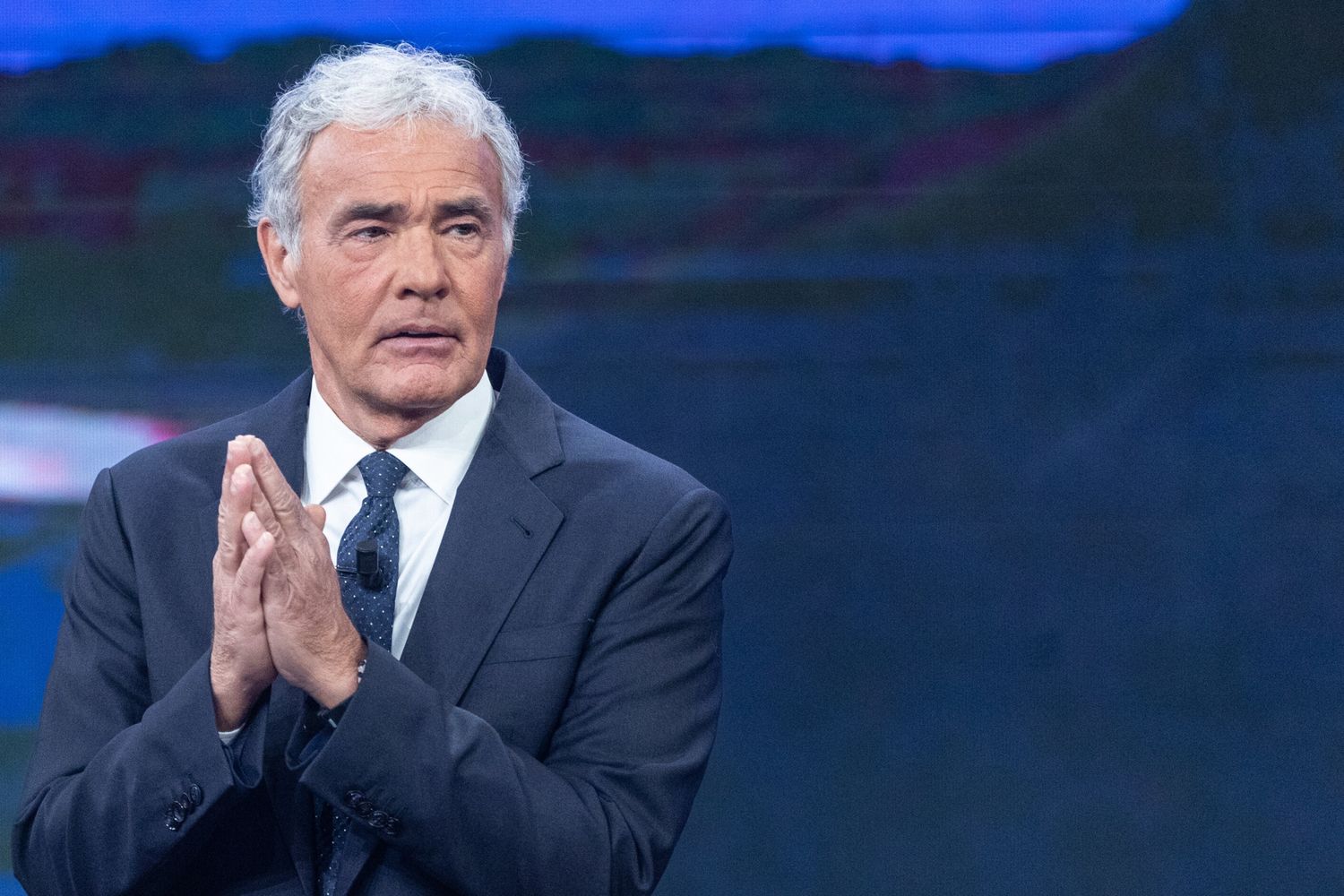

Massimo Giletti, tornato sulla Rai con “Allo stato delle cose”, ha pronunciato una frase che ha attraversato lo studio come una scossa elettrica, disarticolando copioni, interrompendo automatismi, costringendo tutti a ridefinire il senso della serata.

La sinistra ha reagito con urgenza, tra smentite e attacchi, come se quel frammento di linguaggio avesse violato un patto implicito, un confine non scritto che separa critica e rottura.

Il pubblico ha percepito l’innesco, ha misurato il tempo sospeso tra parole e silenzi, ha assistito a un cortocircuito in cui la televisione ha smesso di essere cornice ed è diventata evento.

La frase è stata più di un’opinione, è sembrata una diagnosi brutale: un’accusa al racconto ossessivo e ideologico contro Giorgia Meloni, un richiamo alla necessità di tornare ai fatti e alle proporzioni.

Giletti ha messo sul tavolo una domanda che brucia, se l’informazione debba interrogare o militanizzare, se la narrazione debba convincere o semplicemente schierare.

La risposta non è arrivata con argomenti, è arrivata con la tensione.

Gli ospiti hanno alternato repliche e interruzioni, la regia ha provato a governare l’onda, ma il ritmo della trasmissione ha perso la sua geometria e si è trasformato in un campo di contesa emotiva.

È in quel momento che la scena ha mostrato il suo punto di rottura, lo studio improvvisamente più lento, la voce più bassa, uno spazio improvviso di silenzio che ha rivelato imbarazzo e rabbia.

La sinistra, accusata di costruire una narrativa martellante più che un confronto sui dati, ha ribaltato l’accusa sostenendo che il servizio pubblico non possa farsi tribuna, che il giornalismo non possa diventare militanza speculare.

Giletti ha replicato sul merito, chiedendo risposte puntuali e non etichette generiche, spostando la discussione dall’intenzione al contenuto, dalla percezione alle evidenze.

In controluce si è vista la crisi dell’opposizione, quella difficoltà a trasformare la critica in proposta, il racconto in agenda, la denuncia in alternative.

La parola “Telemeloni”, agitata da mesi come dispositivo di semplificazione, è entrata in scena come accusa ricorrente, ma ha dimostrato i suoi limiti quando il dibattito ha chiesto dettagli, numeri, confronti.

La televisione, quella sera, ha funzionato come specchio imperfetto della politica, mostrando come la forma possa divorare la sostanza quando la sostanza non è pronta a reggere l’urto.

Giletti ha insistito sul paradosso internazionale, mentre all’estero Meloni viene misurata su scelte e risultati, in Italia il giudizio si incaglia su contrapposizioni che non evolvono.

Questa frattura tra valutazione e percezione ha reso evidente un deficit di grammatica pubblica, la difficoltà a parlare di politica senza perdere l’alfabeto dei dati e delle proporzioni.

Lo studio ha vissuto un crescendo di incomprensioni che non erano solo divergenze, erano linguaggi che non si incontravano, vocabolari che rifiutavano la sintesi.

La frase di Giletti ha rotto un tabù perché ha chiesto una conversione del metodo, ha domandato di tornare alla verifica, di uscire dalla comfort zone dell’etichetta.

Il servizio pubblico, chiamato in causa, è diventato il vero protagonista invisibile, il luogo simbolico su cui si combatte la battaglia del senso e della legittimità.

Le interrogazioni annunciate, le note di partito, i richiami alla vigilanza hanno costruito l’eco istituzionale di un momento che era nato come televisione e si è trasformato in politica.

La tensione ha rivelato un nervo scoperto, la difficoltà di tenere insieme pluralismo e rigore, critica e responsabilità, narrativa e misurazione.

Giletti non ha ceduto al tono tribunizio, ha scelto l’insistenza sul merito, e proprio per questo ha ottenuto una risposta emotiva, perché il merito è l’area dove gli slogan fanno fatica.

Lo studio è scivolato verso il silenzio perché la contesa ha superato il punto di equilibrio, perché gli ospiti hanno preferito misurare le parole piuttosto che esporre verità parziali che non reggono il confronto.

Quel silenzio ha parlato più della discussione, ha raccontato una televisione costretta a fermarsi per non esplodere, una politica che ha paura di essere misurata fuori dalla sua liturgia.

La sinistra ha denunciato la trasformazione del format in una tribuna, ma la critica si è rivelata insufficiente quando non ha saputo rispondere su dossier specifici, su scelte, su esiti.

La destra ha capitalizzato il momento ricorrendo alla narrativa dell’ossessione mediatica, ma anche qui la scorciatoia retorica ha mostrato il suo limite quando il pubblico ha chiesto sostanza.

In quella intersezione di fragilità, la frase di Giletti è diventata un dispositivo che svela e divide, una chiave che apre ma non chiude, che accende ma non risolve.

La questione non è se si possa criticare il governo, ma come.

La questione non è se la televisione debba essere pluralista, ma se sappia essere verificabile.

La questione non è se un conduttore possa essere scomodo, ma se la scomodità produca conoscenza invece che rumore.

La puntata ha indicato una direzione che la politica non può eludere, tornare al confronto con prove, dati, effetti, smettere di usare le etichette come sostituti della realtà.

Giletti ha voluto costringere l’informazione a uscire dalla comfort zone del racconto, e proprio qui la sinistra ha perso il controllo, non perché fosse colpevole, ma perché non era pronta alla verifica in diretta.

Il pubblico, intanto, ha fatto quello che fa nei momenti decisivi, ha misurato la coerenza tra parole e fatti, ha distinto la tensione utile dal conflitto sterile.

La Rai, come istituzione, ha il compito di trasformare l’urto in metodo, chiarire regole, difendere pluralismo e pretendere sostanza, perché il servizio pubblico non è una piazza, è un laboratorio.

La politica deve accettare che il controllo narrativo è una illusione, che la discussione viva non si governa con etichette, ma con argomenti e responsabilità.

Il giornalismo deve ricordare che l’inchiesta non è spettacolo, è fatica, e che ogni parola che accende deve legarsi a un fatto che regge.

La sinistra, se vuole uscire dalla trappola dell’imbarazzo, dovrà costruire una contro-narrazione che non si limiti all’accusa, ma che proponga un’agenda verificabile, una diagnosi e una terapia.

La destra, se vuole evitare l’autocompiacimento, dovrà accettare la prova del merito, la discussione sui risultati, la critica che distingue tra consenso e performance.

In quella sera, lo studio è rimasto nel silenzio perché il conflitto ha raggiunto il punto in cui la parola rischia di diventare rumore, e l’unica scelta responsabile è stata sospendere.

L’imbarazzo non è un fallimento, è una presa d’atto.

La rabbia non è una soluzione, è un rischio.

La verità, in televisione, non si possiede, si approssima, si costruisce.

Giletti ha rotto il tabù non perché ha insultato o provocato, ma perché ha chiesto di ricominciare dal merito, e questo, oggi, è ciò che infastidisce di più.

Se la politica accetterà la sfida, ne uscirà più adulta.

Se l’informazione accetterà la misura, ne uscirà più credibile.

Se il pubblico continuerà a chiedere fatti e non solo schieramenti, la televisione ritroverà la sua funzione.

La frase resterà come un promemoria, non per dividere, ma per costringere a lavorare meglio.

Lo studio ha conosciuto il silenzio, ma il Paese ha bisogno di parole che servano, e di discussioni che portino a scelte.

È questa la differenza tra rumore e democrazia: il primo consuma, la seconda costruisce.

Quella sera abbiamo visto quanto sia sottile la linea che separa i due, e quanto sia urgente difendere la parte che tiene insieme responsabilità, pluralismo e verità.

Massimo Giletti ha fatto quello che la televisione dovrebbe fare quando può, chiedere conto.

La sinistra ha mostrato la sua vulnerabilità quando è entrata nel territorio dove il racconto non basta.

Il pubblico ha ricordato che la legittimazione non è un gesto, è un processo.

Se da questo momento nascerà un confronto migliore, allora il tabù rotto non sarà uno scandalo, sarà un passo avanti.

Se invece tutto si chiuderà in attacchi e smentite, resterà l’imbarazzo e tornerà il rumore.

La scelta spetta a chi informa e a chi governa, ma anche a chi guarda.

Perché una democrazia forte non teme la frase scomoda, teme la fragilità che la frase scomoda rivela.

⚠️IMPORTANTE – RECLAMI⚠️

Se desideri che i contenuti vengano rimossi, invia un’e-mail con il motivo a:

[email protected]

Avvertenza.

I video potrebbero contenere informazioni che non devono essere considerate fatti assoluti, ma teorie, supposizioni, voci e informazioni trovate online. Questi contenuti potrebbero includere voci, pettegolezzi, esagerazioni o informazioni inaccurate. Gli spettatori sono invitati a effettuare le proprie ricerche prima di formulare un’opinione. I contenuti potrebbero essere soggettivi.

News

SCENA SURREALE: MELONI INCALZA, FRATOIANNI VACILLA E SI CONTRADDICE, LE FRASI SI SPEZZANO, LO STUDIO SI CONGELA E LA CONFUSIONE TOTALE DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’OPPOSIZIONE ALLO SBANDO (KF) Non è stato uno scontro urlato, né un attacco frontale. È stato un susseguirsi di frasi interrotte, risposte deviate, sguardi bassi. Mentre Meloni incalzava con domande precise, Fratoianni cambiava linea, si correggeva, tornava indietro. Nessuna accusa esplicita. Solo dati, richiami, passaggi già noti. Lo studio si è fermato. Non per il rumore, ma per il vuoto. Ogni tentativo di recupero sembrava allargare la crepa. Non una gaffe isolata, ma una sequenza. Non un errore, ma un modello. Quando le parole si spezzano e le spiegazioni non arrivano, resta il silenzio. E il silenzio, in politica, pesa…

Non è il volume a rendere memorabile un confronto politico, ma il momento esatto in cui la parola perde presa…

ALLE “POLITICHE” AL SILENZIO: SALIS PARLA DI POLITICHE, PORRO RISPONDE CON UNA FRASE SECCA, BLOCCA IL CONFRONTO E COSTRINGE TUTTI A FERMARSI DAVANTI A UNA DOMANDA IMBARAZZANTE. (KF) Si parla di politiche, di linee guida, di principi astratti. Il discorso procede su binari prevedibili, finché una frase breve interrompe il flusso. Non è un’argomentazione lunga, né una spiegazione articolata. È una risposta secca, che cambia il ritmo e costringe tutti a fermarsi. Nel confronto tra Salis e Porro, il punto non diventa ciò che viene detto, ma ciò che improvvisamente non viene più sviluppato. Le parole sulle “politiche” restano senza seguito. Il dibattito perde continuità. Nessuno rilancia davvero. Lo studio prende tempo. Non c’è uno scontro frontale, né una conclusione netta. C’è piuttosto una sospensione, un vuoto che emerge quando la retorica incontra una domanda implicita sul lavoro, sulla concretezza, sulle responsabilità reali

Ci sono dibattiti pubblici che non esplodono, ma si sgonfiano. Non per mancanza di tema, ma per mancanza di traduzione…

QUANDO L’ACCUSA SI SVUOTA: SCHLEIN SPINGE SUL TEMA DELLE LIBERTÀ, MELONI RISPONDE CON UNA SOLA DOMANDA E COSTRINGE IL PD A RALLENTARE, SENZA PIÙ APPELLI O CONTRO-ARGOMENTI (KF) L’accusa viene lanciata con forza, ma senza coordinate precise. Il tema delle libertà entra nel dibattito come un concetto ampio, evocato più che dimostrato. Poi arriva una sola domanda, semplice e diretta, che cambia il ritmo della scena. Da quel momento, il confronto rallenta. Le affermazioni restano sospese, alcune non vengono più sviluppate, altre si dissolvono nel silenzio. Non c’è uno scontro frontale, ma una perdita progressiva di spinta narrativa. Il discorso si svuota mentre lo studio attende una replica che non arriva. Non è una questione di vittoria politica, ma di metodo. Quando un’accusa così ampia non trova riscontri immediati, il problema non è la risposta. La domanda diventa un’altra: quanto pesa oggi un’accusa se non è accompagnata da prove verificabili?

Ci sono parole che in politica funzionano come sirene. Le senti, ti voltano la testa, ti mettono addosso l’urgenza di…

ACCUSE PESANTI, STUDIO TESO: CACCIARI PARLA DI DISASTRO CULTURALE CONTRO MELONI, MA UNA RISPOSTA CALMA E TAGLIENTE BLOCCA IL DIBATTITO E APRE UNA DOMANDA CHE RESTA SOSPESA (KF) Le parole arrivano pesanti, senza esitazioni: “disastro culturale”. In studio la tensione è immediata. L’accusa di Cacciari contro Giorgia Meloni non nasce da un dato preciso, ma da una valutazione ampia, quasi definitiva. Poi arriva la risposta. Niente toni alti. Nessuna contro-accusa. Solo una replica misurata, che riporta il discorso su contesto, responsabilità e confini reali del potere politico. Il dibattito rallenta. Alcune affermazioni restano senza seguito. Altre non vengono più approfondite. Non c’è un vincitore dichiarato, ma il clima cambia. Lo studio si raffredda. La narrazione iniziale perde compattezza. Non è uno scontro ideologico esplosivo, ma un momento di frattura silenziosa: tra slogan e analisi, tra giudizi assoluti e fatti parziali. La domanda che rimane non riguarda chi abbia ragione, ma altro: quando un’accusa così grave viene pronunciata, chi decide quali elementi meritano davvero di essere verificati?

Ci sono confronti televisivi che sembrano dibattiti, e altri che somigliano a una radiografia. Non perché facciano emergere “verità nascoste”,…

End of content

No more pages to load