Ci sono confronti televisivi che sembrano dibattiti, e altri che somigliano a una radiografia.

Non perché facciano emergere “verità nascoste”, ma perché costringono due linguaggi incompatibili a guardarsi negli occhi senza scappatoie.

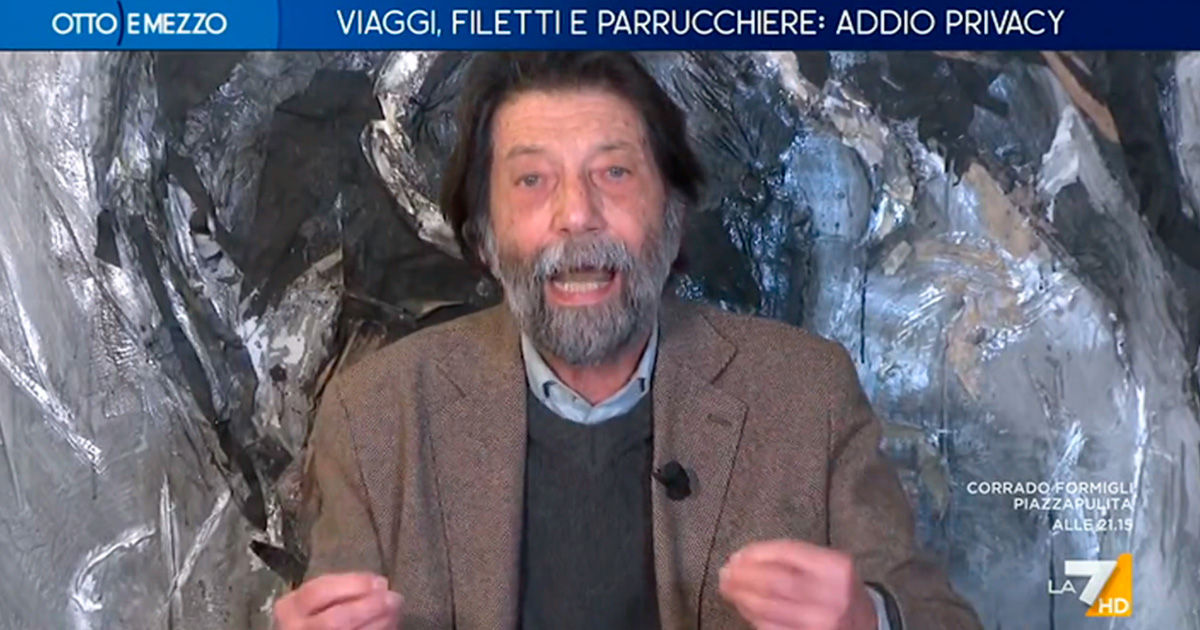

Nel faccia a faccia tra Massimo Cacciari e Giorgia Meloni, così come è stato raccontato e rilanciato in rete, la tensione non nasce da un colpo di teatro.

Nasce dal fatto che l’accusa iniziale non è un’osservazione tecnica, ma una sentenza culturale.

“Disastro culturale” è una formula che non chiede una replica su un comma o su una misura.

Chiede una replica su un’identità, su un’idea di Paese, su un modo di intendere la civiltà pubblica.

E quando un intellettuale usa parole così definitive, la politica si trova davanti a un bivio: accettare la cornice o smontarla.

La puntata, o il segmento, viene percepito come “teso” fin dall’inizio proprio per questo.

Non c’è la valvola di sfogo del talk show classico, con applausi, risate, collegamenti e interruzioni a raffica.

C’è lo spazio nudo della conversazione, dove il silenzio pesa come una domanda aggiuntiva.

Cacciari entra nel confronto con un tono che non cerca consenso, ma ammonimento.

È il registro del filosofo che non fa campagna elettorale e non costruisce mediazioni diplomatiche.

La prima mossa, significativa, è che non mette in discussione la legittimità del governo.

In questo modo disinnesca l’obiezione più comoda che spesso viene rivolta a una parte della critica progressista, cioè l’idea di non accettare il verdetto delle urne.

Il suo attacco, infatti, non è “non dovreste governare”.

È “state usando il potere in modo culturalmente regressivo”.

Il bersaglio principale è la linea su sicurezza e giustizia, descritta come punitiva, semplificatrice, incapace di stare dentro la complessità sociale.

Nel racconto di Cacciari, l’aumento di pene e la creazione di nuove fattispecie di reato diventa il simbolo di una politica che reagisce invece di governare.

È un’accusa che, più che contestare l’efficacia, contesta l’idea di mondo che la produce.

La civiltà giuridica, nella sua prospettiva, non è soltanto protezione dal crimine, ma anche misura, proporzione, capacità di non ridurre il conflitto sociale alla scorciatoia del carcere.

Questa impostazione ha un effetto immediato in studio, perché alza la posta emotiva senza alzare la voce.

Quando dici “disastro culturale”, stai dicendo che l’avversario non sbaglia un provvedimento.

Stai dicendo che sta guastando il tessuto morale e civile del Paese.

È una forma di accusa che tende a rendere difficilissima la replica politica, perché chi governa è costretto a scegliere tra due rischi.

Se reagisce con durezza, conferma l’immagine del potere aggressivo.

Se resta calma, rischia di apparire fredda o evasiva.

Qui arriva l’elemento che, secondo la ricostruzione circolata, cambia il passo: Meloni non entra nella battaglia dei toni.

Non prova a superare Cacciari in indignazione.

Non prova a screditarlo come intellettuale astratto con una battuta da social.

Sceglie una risposta controllata, quasi chirurgica, che mira a spostare il confronto dalla morale al perimetro delle decisioni.

Il primo movimento è apparentemente conciliante, perché riconosce l’interlocutore e ne rivendica la statura.

Ma la funzione reale è più tattica che gentile.

Serve a togliere al filosofo l’aura del nemico e a collocarlo nella zona scomoda del “critico rispettato che però sta costruendo una contrapposizione falsa”.

È qui che la replica diventa tagliente, pur restando misurata.

Meloni contesta la dicotomia implicita, quella per cui repressivo e preventivo sarebbero alternative incompatibili.

È un punto retorico importante, perché se la dicotomia cade, l’accusa di “ossessione punitiva” perde la sua geometria.

La presidente del Consiglio, nella ricostruzione, usa una domanda semplice per far saltare il frame: dove sta scritto che aumentare la pena significa rinunciare alla prevenzione.

Non è una dimostrazione, è una forzatura deliberata verso il terreno del concreto.

È il modo di dire: mi stai imputando una scelta esclusiva che io non ho mai dichiarato, e che non è contenuta automaticamente nelle misure.

Cacciari prova a riportare il discorso sulla cultura politica e sulla tendenza simbolica di certe norme.

Ma Meloni lo blocca con un ribaltamento che ha una potenza televisiva immediata: la paura non è un concetto, è una condizione.

La politica, dice in sostanza, non può chiedere alle persone di aspettare che la cultura maturi mentre si sentono esposte oggi.

Qui lo scontro diventa quasi antropologico.

Cacciari parla come se la società fosse un sistema da comprendere e riformare in profondità.

Meloni parla come se la società fosse anche un insieme di rischi quotidiani da contenere subito.

In quel punto, la parola “Stato” cambia significato.

Per l’uno è il custode di un equilibrio giuridico e di una visione razionale del conflitto.

Per l’altra è l’argine che deve funzionare anche quando la società non è educata, non è pacificata, non è “pronta”.

Il passaggio più interessante, sul piano comunicativo, è quando il confronto tocca la percezione.

Qui la politica contemporanea vive da anni il suo paradosso più comodo: quando i dati vanno bene, si citano i dati, e quando la percezione va male, si dice che è colpa della propaganda.

Meloni, nella ricostruzione proposta, non scarica la percezione come “inganno mediatico”.

La rivendica come oggetto politico legittimo, dicendo che la microcriminalità quotidiana esiste e che per troppo tempo è stata minimizzata.

È una mossa che parla a un pubblico ampio, perché riconosce un’esperienza ordinaria che spesso non trova rappresentazione nei linguaggi alti.

Cacciari controbatte sul punto dell’efficacia, sostenendo che l’aumento delle pene non cambia i fenomeni e che certi reati non diminuiscono come ci si aspetterebbe.

È un argomento empirico, e dunque potenzialmente forte, ma in tv ha un difetto: richiede numeri condivisi, serie storiche, comparazioni, e soprattutto tempo.

In una conversazione tesa, il tempo diventa un lusso, e il pubblico tende a premiare chi offre una catena logica immediata, non chi chiede verifiche complesse.

Quando Meloni risponde con “i dati raccontano altro” e prova a ricondurre la sicurezza a una narrazione di sistema, il confronto si sposta su un terreno scivoloso.

Non tanto perché una parte abbia ragione e l’altra torto, ma perché entrambi stanno usando la parola “sicurezza” in modi diversi.

Per Cacciari è soprattutto un indicatore di civiltà istituzionale e di maturità sociale.

Per Meloni è soprattutto una promessa di tutela nell’immediato.

E quando i concetti non coincidono, anche le repliche sembrano “non rispondere”, pur rispondendo.

A un certo punto, secondo il racconto, Cacciari cambia fronte e porta la discussione sull’economia.

È una scelta logica, perché la sicurezza divide, mentre i salari e il potere d’acquisto uniscono quasi tutti nella stessa frustrazione.

Qui l’attacco diventa duro in modo diverso: non più “state tradendo la civiltà”, ma “state descrivendo un Paese che la gente non riconosce quando fa la spesa”.

È un tipo di critica che non ha bisogno di grandi teorie, perché si appoggia a una prova quotidiana che ciascuno può confermare o smentire da sé.

Meloni, nella ricostruzione, risponde con un’altra strategia tipica della politica in carica da poco: sposta la responsabilità indietro nel tempo.

Non nega il problema dei salari, lo ammette, e proprio l’ammissione serve a farle guadagnare credibilità per poi porre la domanda decisiva: chi ha governato negli ultimi decenni.

È una risposta che può sembrare difensiva, ma funziona come attacco perché cambia il tribunale.

Se il processo è su “chi ha distrutto il potere d’acquisto”, allora il governo attuale chiede di essere giudicato non come causa principale, ma come erede di macerie altrui.

Cacciari tende a leggere questa mossa come scarico di responsabilità o come demagogia.

Meloni tende a presentarla come ricostruzione di una catena di decisioni che precedono il suo esecutivo.

Il pubblico, di solito, decide non in base alla completezza, ma in base a quale delle due versioni appare più “onesta” rispetto all’esperienza personale.

È qui che lo studio, metaforicamente, “si raffredda”.

Perché quando un’accusa è enorme e la risposta non è un contrattacco urlato ma una contestazione di metodo, la narrazione iniziale perde compattezza.

Non c’è la catarsi della rissa, non c’è l’esplosione che consente a ciascuno di tornare alla propria tifoseria.

Resta invece una frattura silenziosa tra due stili di verità.

Da un lato il giudizio totale, che punta al senso complessivo di una politica.

Dall’altro la replica che pretende confini, distinguo, responsabilità distribuite e tempi lunghi.

In televisione, questa asimmetria è destabilizzante perché costringe lo spettatore a fare un lavoro che spesso non vuole fare: separare slogan, diagnosi, dati, impressioni, colpe storiche e scelte attuali.

Ed è proprio questo il nocciolo dell’episodio, più ancora di chi “umilia” chi.

La domanda sospesa non riguarda il vincitore della serata.

Riguarda il destino delle accuse grandi, quando vengono pronunciate come giudizi culturali e non come contestazioni verificabili punto per punto.

Se un intellettuale parla di “disastro culturale”, quali elementi devono entrare nel fascicolo pubblico per stabilire se quella formula descrive una realtà o produce solo un effetto.

Se una presidente del Consiglio risponde con calma e con l’arma del contesto, quali numeri, quali scelte e quali esiti devono essere controllati per capire se quella calma è solidità o semplice abilità retorica.

Qui entra in gioco il compito che non può essere delegato né al carisma dell’intellettuale né all’autorevolezza dell’incarico istituzionale.

Il compito di verificare, cioè di chiedere quali leggi, quali investimenti, quali priorità di bilancio, quali risultati misurabili stiano dietro le parole.

Perché, altrimenti, la politica resta prigioniera di una contrapposizione comoda: chi parla di valori accusa chi parla di ordine, e chi parla di ordine accusa chi parla di valori di vivere fuori dal mondo.

E in questa guerra di cornici, la verità concreta tende a diventare un dettaglio sacrificabile.

La scena che rimane, al netto delle interpretazioni, è quella di un confronto in cui l’accusa non trova l’esplosione che si aspettava, e la risposta non concede l’errore che sarebbe stato facile estrarre in clip.

È un momento di frattura silenziosa, in cui lo studio non si incendia ma si irrigidisce.

Ed è proprio in quell’irrigidimento che nasce la questione più seria: quando vengono pronunciate parole definitive, chi decide cosa merita davvero di essere misurato, verificato e discusso fino in fondo, invece di essere solo consumato come spettacolo.

⚠️IMPORTANTE – RECLAMI⚠️

Se desideri che i contenuti vengano rimossi, invia un’e-mail con il motivo a:

[email protected]

Avvertenza.

I video potrebbero contenere informazioni che non devono essere considerate fatti assoluti, ma teorie, supposizioni, voci e informazioni trovate online. Questi contenuti potrebbero includere voci, pettegolezzi, esagerazioni o informazioni inaccurate. Gli spettatori sono invitati a effettuare le proprie ricerche prima di formulare un’opinione. I contenuti potrebbero essere soggettivi.

News

SCENA SURREALE: MELONI INCALZA, FRATOIANNI VACILLA E SI CONTRADDICE, LE FRASI SI SPEZZANO, LO STUDIO SI CONGELA E LA CONFUSIONE TOTALE DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’OPPOSIZIONE ALLO SBANDO (KF) Non è stato uno scontro urlato, né un attacco frontale. È stato un susseguirsi di frasi interrotte, risposte deviate, sguardi bassi. Mentre Meloni incalzava con domande precise, Fratoianni cambiava linea, si correggeva, tornava indietro. Nessuna accusa esplicita. Solo dati, richiami, passaggi già noti. Lo studio si è fermato. Non per il rumore, ma per il vuoto. Ogni tentativo di recupero sembrava allargare la crepa. Non una gaffe isolata, ma una sequenza. Non un errore, ma un modello. Quando le parole si spezzano e le spiegazioni non arrivano, resta il silenzio. E il silenzio, in politica, pesa…

Non è il volume a rendere memorabile un confronto politico, ma il momento esatto in cui la parola perde presa…

ALLE “POLITICHE” AL SILENZIO: SALIS PARLA DI POLITICHE, PORRO RISPONDE CON UNA FRASE SECCA, BLOCCA IL CONFRONTO E COSTRINGE TUTTI A FERMARSI DAVANTI A UNA DOMANDA IMBARAZZANTE. (KF) Si parla di politiche, di linee guida, di principi astratti. Il discorso procede su binari prevedibili, finché una frase breve interrompe il flusso. Non è un’argomentazione lunga, né una spiegazione articolata. È una risposta secca, che cambia il ritmo e costringe tutti a fermarsi. Nel confronto tra Salis e Porro, il punto non diventa ciò che viene detto, ma ciò che improvvisamente non viene più sviluppato. Le parole sulle “politiche” restano senza seguito. Il dibattito perde continuità. Nessuno rilancia davvero. Lo studio prende tempo. Non c’è uno scontro frontale, né una conclusione netta. C’è piuttosto una sospensione, un vuoto che emerge quando la retorica incontra una domanda implicita sul lavoro, sulla concretezza, sulle responsabilità reali

Ci sono dibattiti pubblici che non esplodono, ma si sgonfiano. Non per mancanza di tema, ma per mancanza di traduzione…

QUANDO L’ACCUSA SI SVUOTA: SCHLEIN SPINGE SUL TEMA DELLE LIBERTÀ, MELONI RISPONDE CON UNA SOLA DOMANDA E COSTRINGE IL PD A RALLENTARE, SENZA PIÙ APPELLI O CONTRO-ARGOMENTI (KF) L’accusa viene lanciata con forza, ma senza coordinate precise. Il tema delle libertà entra nel dibattito come un concetto ampio, evocato più che dimostrato. Poi arriva una sola domanda, semplice e diretta, che cambia il ritmo della scena. Da quel momento, il confronto rallenta. Le affermazioni restano sospese, alcune non vengono più sviluppate, altre si dissolvono nel silenzio. Non c’è uno scontro frontale, ma una perdita progressiva di spinta narrativa. Il discorso si svuota mentre lo studio attende una replica che non arriva. Non è una questione di vittoria politica, ma di metodo. Quando un’accusa così ampia non trova riscontri immediati, il problema non è la risposta. La domanda diventa un’altra: quanto pesa oggi un’accusa se non è accompagnata da prove verificabili?

Ci sono parole che in politica funzionano come sirene. Le senti, ti voltano la testa, ti mettono addosso l’urgenza di…

All’inizio c’è un numero chiaro: 168 milioni di euro, registrati, approvati, normalizzati nei bilanci dello Stato. Alla fine, un altro numero, quasi irreale: 1 euro. In mezzo, non uno scandalo rumoroso, ma anni di silenzio amministrativo. (KF) Il dossier sull’Air Force dell’era Renzi non racconta un singolo atto clamoroso. Racconta una lenta evaporazione di valore, certificata da documenti ufficiali e procedure che oggi pochi sembrano voler rileggere. Le date esistono. Le firme anche. Ma la logica si interrompe. Nessuna responsabilità indicata in modo netto. Nessuna spiegazione pubblica capace di chiarire come un bene dello Stato possa trasformarsi così senza generare un vero dibattito. Nel frattempo, l’attenzione si sposta altrove. I fascicoli vengono archiviati. Il tempo copre tutto. Resta una domanda sospesa: chi trae vantaggio dal non spiegare? E perché questa storia riemerge solo quando sembra ormai troppo tardi?

C’è una storia italiana che non ha bisogno di effetti speciali, perché i numeri bastano da soli. Comincia con una…

End of content

No more pages to load