Ci sono scontri televisivi che non diventano “notizia” per ciò che chiariscono, ma per ciò che rivelano sul nostro modo di discutere.

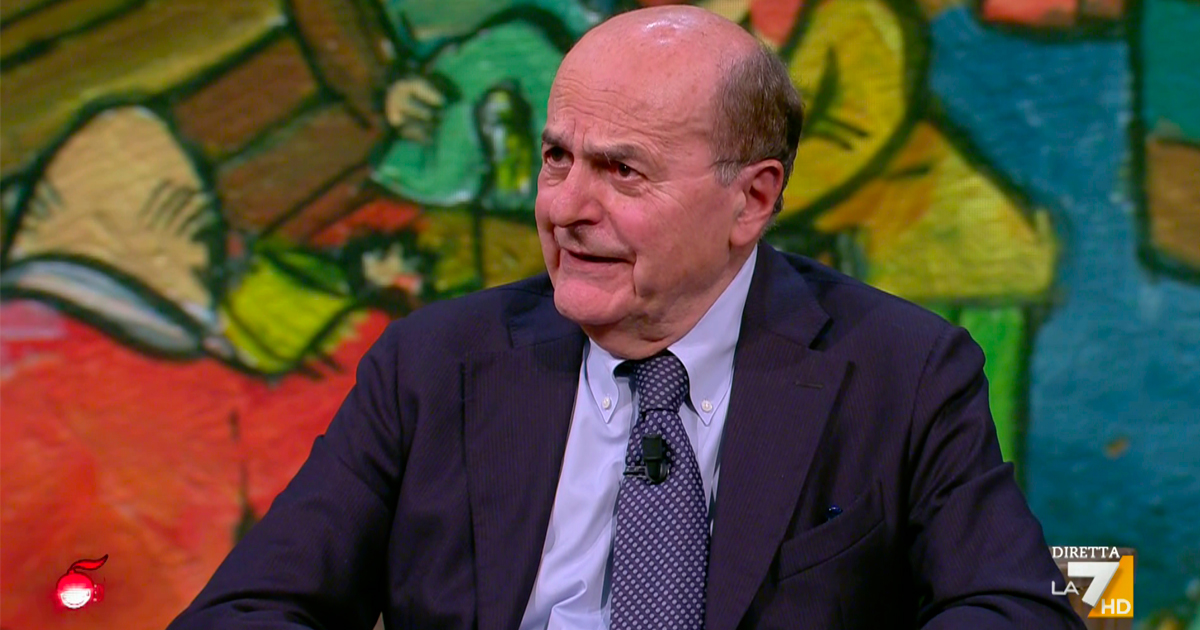

Negli ultimi giorni ha preso quota online un racconto molto carico, quasi cinematografico, di un faccia a faccia tra Pierluigi Bersani e Paolo Del Debbio, con Giorgia Meloni sullo sfondo come bersaglio politico e con i media al centro del bersaglio simbolico.

Il copione, nella versione più condivisa, è quello del duello perfetto: l’ex ministro entra convinto di controllare la scena, attacca il governo con metafore e giudizi netti, poi arriva una risposta “chirurgica” del conduttore che ribalta il tavolo e consegna all’ospite una figuraccia destinata a rimbalzare sui social.

È un tipo di narrazione che si beve in un sorso, perché offre subito un vincitore, un vinto e una morale.

Ma proprio perché questa storia viene raccontata come una sentenza, conviene trattarla come un caso di studio e non come un verdetto.

Non solo perché le clip in rete tagliano il contesto e amplificano i picchi emotivi, ma perché il punto interessante non è chi abbia “umiliato” chi, bensì come un talk show possa trasformarsi in un dispositivo di polarizzazione.

In quel dispositivo, spesso, i contenuti reali finiscono in secondo piano rispetto alla dinamica di status: chi domina lo studio, chi perde la calma, chi “fa il maestro”, chi appare “snob”, chi sembra “popolo”.

Bersani, piaccia o no, è uno dei politici italiani più riconoscibili per stile retorico, perché usa immagini semplici e popolari per descrivere fenomeni complessi.

La sua forza comunicativa è sempre stata questa: trasformare un concetto in una scena, una difficoltà in un oggetto, un problema in un’immagine che resta appiccicata alla memoria.

Quando un’opposizione vuole colpire un governo, in televisione, spesso punta proprio a questo: non dimostrare tutto, ma incidere qualcosa che si ricordi.

Nella ricostruzione virale, Bersani attaccherebbe l’operato dell’esecutivo dipingendo un Paese in fatica, con sanità sotto pressione, economia reale fragile e diritti in discussione, usando il repertorio della denuncia sociale e della critica politica.

Fin qui, siamo nella normalità del conflitto democratico, perché un oppositore che critica duramente un governo non è uno scandalo, è parte del gioco.

Il salto di qualità avverrebbe quando l’attacco, oltre a colpire Meloni e le sue scelte, si sposta sul terreno dei media, accusati di fare da amplificatore o da scudo alla narrazione governativa.

È qui che il clima cambia, perché criticare un governo è una cosa, criticare il luogo in cui stai parlando è un’altra.

Quando un ospite suggerisce, esplicitamente o implicitamente, che lo studio che lo ospita è “di parte” o funziona come megafono di una fazione, sta facendo una mossa che non riguarda solo la politica, ma l’autorità del conduttore e la legittimità del format.

È una tecnica antica e potente, perché se delegittimi il mezzo, indebolisci in anticipo le domande, i rilanci, le obiezioni e perfino la regia del confronto.

In altre parole, non stai più litigando sul merito, stai litigando su chi abbia il diritto di definire la realtà davanti al pubblico.

Secondo il racconto che circola, questo slittamento avrebbe acceso la miccia emotiva, fino a far diventare personale ciò che doveva restare politico.

Si parla, nelle versioni più aggressive, di formule pungenti o paternalistiche attribuite a Bersani, usate per ridurre Del Debbio non a interlocutore, ma a figura “addomesticata” dal sistema che rappresenterebbe.

Su questo punto è importante essere sobri, perché senza la puntata integrale e senza un riscontro preciso, ripetere parola per parola certe espressioni rischia di trasformare un riassunto di parte in un fatto certo.

Quello che si può dire con sicurezza, però, è che la dinamica descritta è plausibile e ricorrente: quando un ospite scivola dall’argomento alla svalutazione personale, il conduttore smette di essere arbitro e diventa giocatore.

E quando il conduttore diventa giocatore, il talk show cambia natura in tempo reale.

Non è più un ring dove si confrontano tesi, ma un teatro in cui si misura la forza, la dignità, la capacità di reggere l’urto e di “non farsi mettere i piedi in testa”.

La risposta di Del Debbio, nella versione virale, viene raccontata come l’esempio perfetto di una controffensiva costruita su due livelli.

Il primo livello sarebbe quello personale-professionale: il conduttore rivendica il proprio ruolo, respinge l’etichetta di propaganda e difende la legittimità del programma come spazio pluralista.

Il secondo livello sarebbe quello politico-antropologico: Del Debbio ribalta lo scontro e lo trasforma in una contrapposizione tra “Paese reale” e “salotti”, tra periferie e ZTL, tra paure concrete e moralismi.

È una struttura retorica efficace perché crea immediatamente identificazione, e l’identificazione è la valuta più preziosa della televisione.

Se riesci a far percepire che stai parlando “per” qualcuno e non solo “contro” qualcuno, hai già spostato il baricentro del giudizio.

Dentro questa cornice, Bersani diventa il simbolo di una sinistra descritta come distante, mentre Del Debbio diventa il simbolo di una voce che dà spazio a chi si sente ignorato.

È uno schema che funziona anche quando i dettagli fattuali sono discutibili, perché non vive di dettagli, vive di emozioni.

Per questo le clip esplodono.

Il pubblico non condivide perché ha verificato ogni passaggio, ma perché ha sentito un brivido di appartenenza o di indignazione.

Nel racconto, l’effetto finale sarebbe quello della “lezione pubblica”: l’ospite che accorcia le frasi, cerca appigli, perde l’inerzia iniziale, mentre lo studio percepisce che la scena è passata di mano.

Che sia andata esattamente così o che sia una drammatizzazione costruita per far cliccare, il meccanismo mediatico resta vero: il talk diventa virale quando smette di parlare del tema e inizia a parlare del carattere.

E qui entra la domanda che conta più della polemica del giorno.

Che cosa perdiamo, come spettatori e come cittadini, quando scambiamo un confronto politico per una gara di umiliazione.

Perché “umiliare” l’avversario in TV dà una soddisfazione immediata, ma quasi mai produce chiarimento sui problemi reali.

Anzi, spesso produce l’opposto: spinge l’altra parte a chiudersi, radicalizzarsi, rispondere con una clip più forte, una battuta più velenosa, un’etichetta più definitiva.

È una spirale in cui la politica non prova più a convincere, prova a squalificare.

E la squalifica, per sua natura, non ha bisogno di programmi, ha bisogno di nemici.

In questo senso, la storia Bersani–Del Debbio è interessante perché mette in scena un conflitto che attraversa l’Italia da anni.

Da una parte c’è l’accusa, spesso rivolta ai talk, di trasformare la paura in share e di inseguire un’agenda identitaria più che sociale.

Dall’altra c’è la replica, spesso rivolta alla sinistra, di parlare con un lessico che giudica e non ascolta, e di considerare certe preoccupazioni come difetti morali e non come problemi politici.

Quando questi due mondi si incontrano in diretta, il rischio è che nessuno cerchi davvero un punto di contatto, perché il punto di contatto non fa spettacolo.

Fa spettacolo la frattura.

Fa spettacolo la parola che “sfora”, il tono che “sale”, la faccia che “cambia”, il momento in cui qualcuno dice basta.

Ed è qui che il ruolo del conduttore diventa cruciale.

Un moderatore può scegliere di trasformare l’energia in chiarimento, riportando l’ospite ai dati e alle proposte, oppure può scegliere, consapevolmente o per reazione, di trasformare l’energia in resa dei conti.

Nel primo caso, lo spettatore esce con qualche informazione in più.

Nel secondo caso, lo spettatore esce con una sensazione più forte, e la sensazione più forte è anche più condivisibile.

Il problema è che la democrazia ha bisogno di informazioni più di quanto abbia bisogno di sensazioni.

Eppure il mercato dell’attenzione premia l’opposto.

Premia chi sa costruire un frame che diventi meme, premia chi sa ridurre una posizione complessa a una frase definitiva, premia chi riesce a far sembrare l’altro ridicolo o cattivo.

Se davvero Bersani, in quel contesto, ha puntato su etichette contro il sistema mediatico, ha giocato una carta rischiosa: può mobilitare la propria base, ma rischia di regalare al conduttore la parte dell’offeso legittimo.

Se davvero Del Debbio ha risposto trasformando l’attacco in una contrapposizione tra popolo e élite, ha giocato una carta altrettanto potente: può risultare convincente a chi già condivide quella lettura, ma rischia di schiacciare la discussione sulle politiche concrete.

Alla fine, la “figuraccia” di cui parla la narrazione social non è necessariamente di un singolo, ma di un formato che spesso confonde il rumore con la chiarezza.

Perché se il risultato è che tutti discutono del tono e quasi nessuno discute dei dossier, allora non ha vinto la verità.

Ha vinto il meccanismo.

E il meccanismo, di solito, non è né di destra né di sinistra.

È semplicemente affamato.

⚠️IMPORTANTE – RECLAMI⚠️

Se desideri che i contenuti vengano rimossi, invia un’e-mail con il motivo a:

[email protected]

Avvertenza.

I video potrebbero contenere informazioni che non devono essere considerate fatti assoluti, ma teorie, supposizioni, voci e informazioni trovate online. Questi contenuti potrebbero includere voci, pettegolezzi, esagerazioni o informazioni inaccurate. Gli spettatori sono invitati a effettuare le proprie ricerche prima di formulare un’opinione. I contenuti potrebbero essere soggettivi.

News

SCENA SURREALE: MELONI INCALZA, FRATOIANNI VACILLA E SI CONTRADDICE, LE FRASI SI SPEZZANO, LO STUDIO SI CONGELA E LA CONFUSIONE TOTALE DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’OPPOSIZIONE ALLO SBANDO (KF) Non è stato uno scontro urlato, né un attacco frontale. È stato un susseguirsi di frasi interrotte, risposte deviate, sguardi bassi. Mentre Meloni incalzava con domande precise, Fratoianni cambiava linea, si correggeva, tornava indietro. Nessuna accusa esplicita. Solo dati, richiami, passaggi già noti. Lo studio si è fermato. Non per il rumore, ma per il vuoto. Ogni tentativo di recupero sembrava allargare la crepa. Non una gaffe isolata, ma una sequenza. Non un errore, ma un modello. Quando le parole si spezzano e le spiegazioni non arrivano, resta il silenzio. E il silenzio, in politica, pesa…

Non è il volume a rendere memorabile un confronto politico, ma il momento esatto in cui la parola perde presa…

ALLE “POLITICHE” AL SILENZIO: SALIS PARLA DI POLITICHE, PORRO RISPONDE CON UNA FRASE SECCA, BLOCCA IL CONFRONTO E COSTRINGE TUTTI A FERMARSI DAVANTI A UNA DOMANDA IMBARAZZANTE. (KF) Si parla di politiche, di linee guida, di principi astratti. Il discorso procede su binari prevedibili, finché una frase breve interrompe il flusso. Non è un’argomentazione lunga, né una spiegazione articolata. È una risposta secca, che cambia il ritmo e costringe tutti a fermarsi. Nel confronto tra Salis e Porro, il punto non diventa ciò che viene detto, ma ciò che improvvisamente non viene più sviluppato. Le parole sulle “politiche” restano senza seguito. Il dibattito perde continuità. Nessuno rilancia davvero. Lo studio prende tempo. Non c’è uno scontro frontale, né una conclusione netta. C’è piuttosto una sospensione, un vuoto che emerge quando la retorica incontra una domanda implicita sul lavoro, sulla concretezza, sulle responsabilità reali

Ci sono dibattiti pubblici che non esplodono, ma si sgonfiano. Non per mancanza di tema, ma per mancanza di traduzione…

QUANDO L’ACCUSA SI SVUOTA: SCHLEIN SPINGE SUL TEMA DELLE LIBERTÀ, MELONI RISPONDE CON UNA SOLA DOMANDA E COSTRINGE IL PD A RALLENTARE, SENZA PIÙ APPELLI O CONTRO-ARGOMENTI (KF) L’accusa viene lanciata con forza, ma senza coordinate precise. Il tema delle libertà entra nel dibattito come un concetto ampio, evocato più che dimostrato. Poi arriva una sola domanda, semplice e diretta, che cambia il ritmo della scena. Da quel momento, il confronto rallenta. Le affermazioni restano sospese, alcune non vengono più sviluppate, altre si dissolvono nel silenzio. Non c’è uno scontro frontale, ma una perdita progressiva di spinta narrativa. Il discorso si svuota mentre lo studio attende una replica che non arriva. Non è una questione di vittoria politica, ma di metodo. Quando un’accusa così ampia non trova riscontri immediati, il problema non è la risposta. La domanda diventa un’altra: quanto pesa oggi un’accusa se non è accompagnata da prove verificabili?

Ci sono parole che in politica funzionano come sirene. Le senti, ti voltano la testa, ti mettono addosso l’urgenza di…

ACCUSE PESANTI, STUDIO TESO: CACCIARI PARLA DI DISASTRO CULTURALE CONTRO MELONI, MA UNA RISPOSTA CALMA E TAGLIENTE BLOCCA IL DIBATTITO E APRE UNA DOMANDA CHE RESTA SOSPESA (KF) Le parole arrivano pesanti, senza esitazioni: “disastro culturale”. In studio la tensione è immediata. L’accusa di Cacciari contro Giorgia Meloni non nasce da un dato preciso, ma da una valutazione ampia, quasi definitiva. Poi arriva la risposta. Niente toni alti. Nessuna contro-accusa. Solo una replica misurata, che riporta il discorso su contesto, responsabilità e confini reali del potere politico. Il dibattito rallenta. Alcune affermazioni restano senza seguito. Altre non vengono più approfondite. Non c’è un vincitore dichiarato, ma il clima cambia. Lo studio si raffredda. La narrazione iniziale perde compattezza. Non è uno scontro ideologico esplosivo, ma un momento di frattura silenziosa: tra slogan e analisi, tra giudizi assoluti e fatti parziali. La domanda che rimane non riguarda chi abbia ragione, ma altro: quando un’accusa così grave viene pronunciata, chi decide quali elementi meritano davvero di essere verificati?

Ci sono confronti televisivi che sembrano dibattiti, e altri che somigliano a una radiografia. Non perché facciano emergere “verità nascoste”,…

End of content

No more pages to load