C’è un momento, nei talk show italiani, in cui il dibattito smette di essere una conversazione e diventa un processo.

Succede quando l’argomento è già esplosivo di suo, quando le parole arrivano prima dei fatti e quando lo studio, invece di raffreddare i toni, li concentra come una lente.

La discussione che ha visto contrapposti Paolo Del Debbio e Beatrice Lorenzin, con l’intervento di Alessandro Sallusti, si inserisce esattamente in questa dinamica.

Il tema era l’accordo sui centri di accoglienza per migranti in Albania, uno dei dossier più divisivi del momento, perché tocca insieme sicurezza, diritto, confini, immagine internazionale e paure quotidiane.

Ed è proprio nei dossier così che la televisione diventa, nel bene e nel male, una scorciatoia nazionale: riassume in pochi minuti ciò che la politica non riesce a chiarire in mesi.

Il problema è che spesso, mentre riassume, distorce.

Non necessariamente per malafede, ma per struttura del formato: tempi stretti, pubblico caldo, ospiti addestrati a colpire, e un conduttore che deve scegliere se fare il vigile o il combattente.

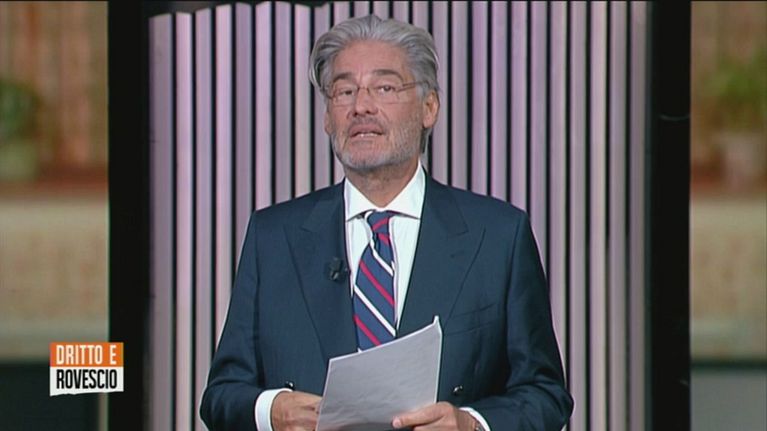

Del Debbio, per stile e reputazione, raramente sceglie la neutralità.

Il suo ruolo è quello del conduttore che incalza, interrompe, chiede conto, pretende precisione e, soprattutto, non lascia scivolare una frase senza contestarla se la ritiene sbagliata.

Beatrice Lorenzin, dall’altra parte, porta in studio una postura diversa, quella di chi rivendica una lettura “di sistema” e mette l’accento sulle conseguenze morali e giuridiche delle scelte governative.

Sono due linguaggi che non sempre possono incontrarsi, perché uno chiede prove immediate e l’altro porta scenari, timori, analogie.

Il punto di rottura, secondo la ricostruzione che sta circolando, arriva quando Lorenzin usa parole volutamente forti per definire l’operazione in Albania.

“Deportazione” e “Guantanamo” sono etichette che non descrivono soltanto, ma giudicano, e giudicano in modo assoluto.

Nel lessico televisivo sono un accelerante, perché costringono chi sta dall’altra parte a reagire, e costringono il pubblico a scegliere una posizione emotiva prima ancora di capire i dettagli.

Del Debbio reagisce interrompendo, contestando la premessa e accusando l’ex ministra di diffondere falsità.

È un passaggio chiave, perché quando la parola “falsità” entra nel dialogo, il confronto non riguarda più l’accordo con l’Albania.

Riguarda la credibilità dell’interlocutore.

Da lì in poi, ogni frase non viene ascoltata per ciò che dice, ma per ciò che dimostra su chi la pronuncia.

La linea di difesa del conduttore, così come viene raccontata, si fonda su un punto preciso: il controllo giurisdizionale italiano resterebbe pieno anche sulle strutture collocate in territorio albanese.

In altre parole, il messaggio è che non ci sarebbe alcuna zona franca, alcun buco nero legale, nessun “altrove” dove i diritti scompaiono.

Lorenzin replica sostenendo che i migranti non avrebbero adeguata tutela, e qui si entra nel terreno più delicato di tutto il dossier, quello che divide anche gli esperti.

Perché la tutela non è soltanto una formula, ma un insieme di accessi reali: avvocati, tempi, traduzioni, ricorsi, controlli indipendenti, condizioni materiali.

Del Debbio, però, torna a colpire sul piano dell’affermazione secca: assistenza giudiziaria garantita, e dunque il paragone con scenari estremi sarebbe infondato.

È in questo tipo di ping-pong che il talk show diventa inevitabilmente muscolare.

Se una parte usa immagini radicali per alzare l’allarme, l’altra risponde con frasi nette per spegnere l’allarme, e il merito rischia di restare schiacciato tra sirena e contro-sirena.

A quel punto entra Alessandro Sallusti, e la puntata cambia ancora registro, perché Sallusti non fa il moderatore, fa il polemista e, spesso, il “terzo uomo” che riscrive la cornice.

Il suo intervento, così come viene riportato, non si limita a contestare Lorenzin.

La accusa di superficialità e, soprattutto, sposta la discussione dalla singola scelta del governo Meloni a una storia lunga: la gestione dei flussi migratori come problema strutturale che attraversa governi di ogni colore.

È un passaggio tatticamente intelligente, perché offre al pubblico un’uscita dall’aut-aut morale.

Se tutti i governi hanno cercato soluzioni di contenimento e di esternalizzazione, allora l’accordo con l’Albania non sarebbe una deviazione “autoritaria”, ma l’ennesimo tentativo dentro una crisi cronica.

Sallusti cita precedenti e linee politiche diverse, dall’epoca dei patti con Gheddafi fino agli accordi promossi da Minniti e alla stagione dei porti chiusi.

L’effetto è quello di togliere all’avversario il privilegio dell’indignazione unica, perché lo obbliga a confrontarsi con una continuità che la politica, spesso, preferisce non ricordare.

In televisione, la memoria è una lama.

Chi riesce a richiamarla nel momento giusto può trasformare una critica in un boomerang, facendo apparire l’altro come incoerente o selettivo.

In questo caso, la memoria viene usata per dire: non fingiamo che il problema nasca oggi, e non fingiamo che esistano soluzioni pulite e perfette.

Secondo la narrazione che accompagna l’episodio, Lorenzin appare in difficoltà perché l’impianto del suo discorso era costruito su una denuncia morale assoluta, e l’assoluto soffre quando lo metti dentro una storia di compromessi.

Se sostieni che un modello è “Guantanamo”, non basta poi dire che hai dubbi procedurali.

Devi dimostrare che davvero esiste un salto di natura, non solo un rischio di cattiva gestione.

Ed è qui che, sempre secondo il racconto, Del Debbio e Sallusti “affondano” l’ex ministra: non tanto perché la smentiscono su ogni dettaglio, ma perché la costringono a scendere dal palco dell’indignazione e a rispondere sul terreno della praticabilità.

Quando la discussione diventa “dimmi cosa faresti tu domani mattina”, l’opposizione spesso fatica, perché il controllo del governo offre sempre un vantaggio narrativo.

Il governo può dire: stiamo provando.

L’opposizione deve dire: noi avremmo provato meglio.

E “meglio”, se non è tradotto in meccanismi concreti, rischia di restare un aggettivo.

La puntata, così descritta, non sarebbe quindi solo uno scontro tra tre personalità forti, ma un episodio che riflette una frattura nazionale.

Da una parte c’è chi vede nell’accordo con l’Albania una soluzione pragmatica per alleggerire la pressione sui centri italiani, organizzare i flussi e disincentivare le partenze.

Dall’altra c’è chi teme una normalizzazione dell’eccezione, cioè la creazione di un sistema “fuori campo” dove la distanza geografica rende più facile ignorare abusi, ritardi, opacità.

Entrambe le paure hanno una logica interna.

La prima nasce dall’esperienza di anni di emergenze ripetute, di territori saturi, di amministrazioni locali in affanno, di cittadini che chiedono ordine e procedure chiare.

La seconda nasce dalla storia dei sistemi di detenzione o trattenimento, che ovunque nel mondo tendono a degradare quando manca trasparenza, quando la catena di responsabilità è confusa e quando la politica ha bisogno di mostrare durezza più che efficienza.

In mezzo, come sempre, c’è un dettaglio che la TV tratta male perché è troppo complesso per una rissa: le garanzie reali.

Dire “assistenza giudiziaria garantita” è una formula importante, ma il pubblico dovrebbe poter capire come, con quali tempi, con quali risorse, con quali controlli indipendenti.

Dire “deportazione” è una formula emotiva, ma il pubblico dovrebbe poter capire qual è il perimetro giuridico dell’accordo, quali categorie di persone riguarda, quali limiti e quali possibilità di ricorso esistono davvero.

Quando queste spiegazioni non arrivano, resta la sensazione di una battaglia tra immagini.

Da un lato l’immagine del governo che “fa qualcosa” e che quindi appare adulto, operativo, determinato.

Dall’altro l’immagine dell’opposizione che denuncia e allerta, e che quindi appare custode di un confine morale.

Il talk show, per sua natura, tende a premiare l’operatività percepita, perché l’operatività è facile da raccontare in una frase.

La vigilanza sui diritti è più difficile da raccontare, perché richiede tempi e prove.

E qui si capisce perché un conduttore come Del Debbio, capace di imporre ritmo e interruzioni, può “vincere” la serata anche solo controllando il flusso.

Se interrompi nel momento giusto, se incastri l’ospite su una parola e la trasformi in eccesso, il pubblico ricorderà l’eccesso, non la premessa.

La scena che “scuote il pubblico”, in fondo, è questa: il passaggio dal ragionamento alla sentenza.

Quando Del Debbio dice “state dicendo falsità”, la trasmissione cambia statuto.

Non è più un confronto di idee, è un tribunale della percezione, dove la credibilità si decide in diretta e dove la voce più sicura sembra automaticamente più vera.

Ma la sicurezza, in politica e in TV, non è sempre sinonimo di accuratezza.

È spesso sinonimo di controllo scenico.

E allora l’episodio diventa uno specchio di un problema più grande: in Italia il tema migratorio è così carico di paura e frustrazione che il linguaggio sobrio fatica a sopravvivere.

Le parole estreme servono a bucare lo schermo.

Le smentite brusche servono a ristabilire l’ordine del format.

Gli interventi “storici” servono a dire che nessuno è innocente e che tutti, prima o poi, hanno fatto scelte difficili.

Il risultato è un dibattito che raramente produce chiarezza, ma produce appartenenza.

E l’appartenenza, in tempi di incertezza, vale più della chiarezza.

Il messaggio finale che molti spettatori sembrano aver portato a casa, secondo questo racconto, è che la gestione dei flussi non può ridursi a slogan e analogie, ma deve essere valutata su risultati concreti.

È un messaggio sensato, ma incompleto se non viene accompagnato da una seconda frase altrettanto importante: i risultati non giustificano qualunque mezzo, e vanno misurati insieme al rispetto delle garanzie.

La politica, quando parla di migrazione, tende a chiedere fiducia sul “funzionerà”.

La società civile tende a chiedere prove sul “non farà danni”.

La televisione, invece, chiede soprattutto una cosa: una scena memorabile.

E quella sera, tra interruzioni, parole durissime e una platea divisa, la scena memorabile è stata l’idea che Lorenzin sia stata messa all’angolo, non tanto perché abbia perso un’argomentazione, ma perché ha perso il controllo del frame.

Quando perdi il frame, in un talk show, perdi quasi tutto.

Resta allora una conclusione amara, ma utile: il conflitto sull’Albania non è solo un conflitto di politiche.

È un conflitto di linguaggi, di paure e di legittimità.

E finché la discussione resterà appesa a parole come “Guantanamo” e “falsità”, la politica continuerà a somigliare a una rissa in studio, più che a un tentativo serio di tenere insieme sicurezza, umanità e regole.

⚠️IMPORTANTE – RECLAMI⚠️

Se desideri che i contenuti vengano rimossi, invia un’e-mail con il motivo a:

[email protected]

Avvertenza.

I video potrebbero contenere informazioni che non devono essere considerate fatti assoluti, ma teorie, supposizioni, voci e informazioni trovate online. Questi contenuti potrebbero includere voci, pettegolezzi, esagerazioni o informazioni inaccurate. Gli spettatori sono invitati a effettuare le proprie ricerche prima di formulare un’opinione. I contenuti potrebbero essere soggettivi.

News

SCENA SURREALE: MELONI INCALZA, FRATOIANNI VACILLA E SI CONTRADDICE, LE FRASI SI SPEZZANO, LO STUDIO SI CONGELA E LA CONFUSIONE TOTALE DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’OPPOSIZIONE ALLO SBANDO (KF) Non è stato uno scontro urlato, né un attacco frontale. È stato un susseguirsi di frasi interrotte, risposte deviate, sguardi bassi. Mentre Meloni incalzava con domande precise, Fratoianni cambiava linea, si correggeva, tornava indietro. Nessuna accusa esplicita. Solo dati, richiami, passaggi già noti. Lo studio si è fermato. Non per il rumore, ma per il vuoto. Ogni tentativo di recupero sembrava allargare la crepa. Non una gaffe isolata, ma una sequenza. Non un errore, ma un modello. Quando le parole si spezzano e le spiegazioni non arrivano, resta il silenzio. E il silenzio, in politica, pesa…

Non è il volume a rendere memorabile un confronto politico, ma il momento esatto in cui la parola perde presa…

ALLE “POLITICHE” AL SILENZIO: SALIS PARLA DI POLITICHE, PORRO RISPONDE CON UNA FRASE SECCA, BLOCCA IL CONFRONTO E COSTRINGE TUTTI A FERMARSI DAVANTI A UNA DOMANDA IMBARAZZANTE. (KF) Si parla di politiche, di linee guida, di principi astratti. Il discorso procede su binari prevedibili, finché una frase breve interrompe il flusso. Non è un’argomentazione lunga, né una spiegazione articolata. È una risposta secca, che cambia il ritmo e costringe tutti a fermarsi. Nel confronto tra Salis e Porro, il punto non diventa ciò che viene detto, ma ciò che improvvisamente non viene più sviluppato. Le parole sulle “politiche” restano senza seguito. Il dibattito perde continuità. Nessuno rilancia davvero. Lo studio prende tempo. Non c’è uno scontro frontale, né una conclusione netta. C’è piuttosto una sospensione, un vuoto che emerge quando la retorica incontra una domanda implicita sul lavoro, sulla concretezza, sulle responsabilità reali

Ci sono dibattiti pubblici che non esplodono, ma si sgonfiano. Non per mancanza di tema, ma per mancanza di traduzione…

QUANDO L’ACCUSA SI SVUOTA: SCHLEIN SPINGE SUL TEMA DELLE LIBERTÀ, MELONI RISPONDE CON UNA SOLA DOMANDA E COSTRINGE IL PD A RALLENTARE, SENZA PIÙ APPELLI O CONTRO-ARGOMENTI (KF) L’accusa viene lanciata con forza, ma senza coordinate precise. Il tema delle libertà entra nel dibattito come un concetto ampio, evocato più che dimostrato. Poi arriva una sola domanda, semplice e diretta, che cambia il ritmo della scena. Da quel momento, il confronto rallenta. Le affermazioni restano sospese, alcune non vengono più sviluppate, altre si dissolvono nel silenzio. Non c’è uno scontro frontale, ma una perdita progressiva di spinta narrativa. Il discorso si svuota mentre lo studio attende una replica che non arriva. Non è una questione di vittoria politica, ma di metodo. Quando un’accusa così ampia non trova riscontri immediati, il problema non è la risposta. La domanda diventa un’altra: quanto pesa oggi un’accusa se non è accompagnata da prove verificabili?

Ci sono parole che in politica funzionano come sirene. Le senti, ti voltano la testa, ti mettono addosso l’urgenza di…

ACCUSE PESANTI, STUDIO TESO: CACCIARI PARLA DI DISASTRO CULTURALE CONTRO MELONI, MA UNA RISPOSTA CALMA E TAGLIENTE BLOCCA IL DIBATTITO E APRE UNA DOMANDA CHE RESTA SOSPESA (KF) Le parole arrivano pesanti, senza esitazioni: “disastro culturale”. In studio la tensione è immediata. L’accusa di Cacciari contro Giorgia Meloni non nasce da un dato preciso, ma da una valutazione ampia, quasi definitiva. Poi arriva la risposta. Niente toni alti. Nessuna contro-accusa. Solo una replica misurata, che riporta il discorso su contesto, responsabilità e confini reali del potere politico. Il dibattito rallenta. Alcune affermazioni restano senza seguito. Altre non vengono più approfondite. Non c’è un vincitore dichiarato, ma il clima cambia. Lo studio si raffredda. La narrazione iniziale perde compattezza. Non è uno scontro ideologico esplosivo, ma un momento di frattura silenziosa: tra slogan e analisi, tra giudizi assoluti e fatti parziali. La domanda che rimane non riguarda chi abbia ragione, ma altro: quando un’accusa così grave viene pronunciata, chi decide quali elementi meritano davvero di essere verificati?

Ci sono confronti televisivi che sembrano dibattiti, e altri che somigliano a una radiografia. Non perché facciano emergere “verità nascoste”,…

End of content

No more pages to load