La scena si apre come un rito mediatico ben oliato, con luci perfette, scaletta serrata e un clima che promette scintille, ma non incendi.

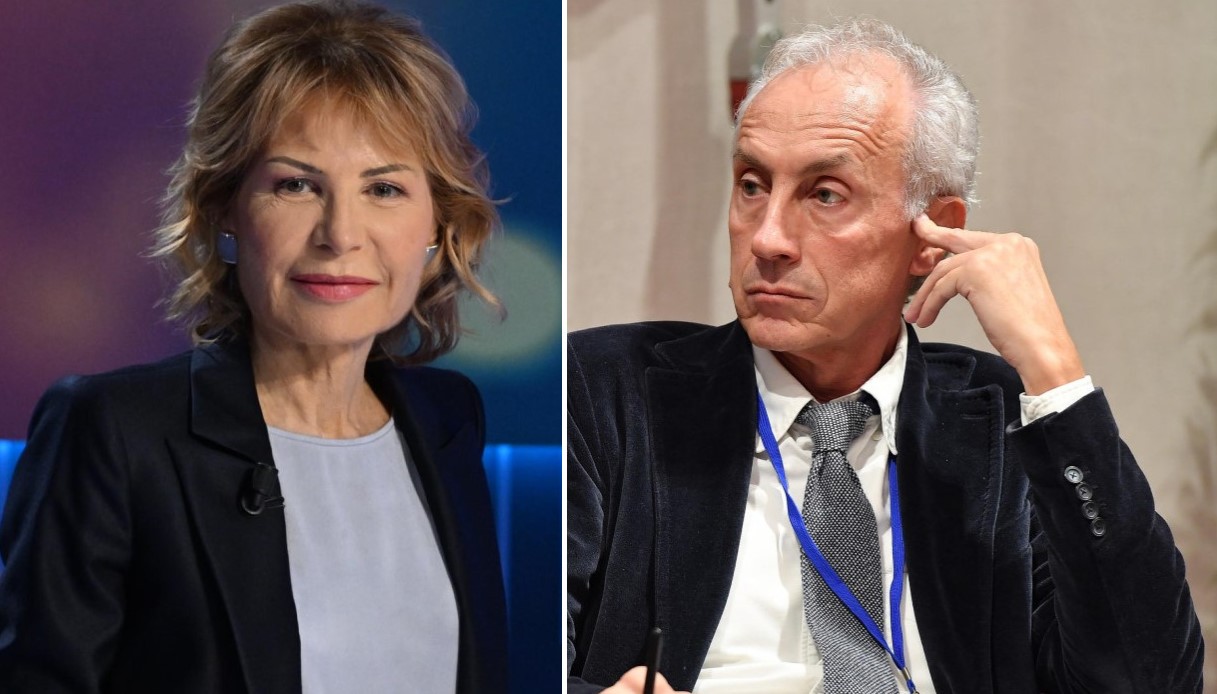

Lilli Gruber prende il centro del ring televisivo con il passo di chi conosce il mestiere, la postura di chi crede di poter guidare il racconto fino all’ultimo fotogramma.

Marco Travaglio attende, osserva, misura i tempi.

Non cerca l’applauso facile, prepara la lama sottile dei fatti.

Il primo affondo nasce da una frase che scivola come fosse innocua e invece accende la miccia.

Travaglio le segnala che sta esprimendo opinioni.

La replica è immediata, fulminea, destinata a diventare citazione e miccia polemica: “Le mie non sono opinioni.”

Il pubblico sobbalza.

La regia indugia mezzo secondo in più.

Non è solo una risposta, è una dichiarazione di posizione, quasi di superiorità epistemica.

In quel momento cambia la gravità dello studio: non è più dibattito, è un test sulla natura del potere mediatico.

Travaglio non alza la voce.

Non si infiamma.

Fa l’esatto contrario: raffredda.

Porta sul tavolo ciò che la tv spesso teme, l’elenco asciutto delle decisioni e delle conseguenze.

Parla di sovranità piegata, di scelte economiche che hanno scaricato il costo su cittadini e imprese, di sanzioni che hanno colpito più chi le ha inflitte che chi le ha subite, di una Via della Seta stracciata senza contabilità condivisa dei benefici e dei danni.

Non è retorica, è cartella clinica.

La lama passa sul tessuto della narrazione e lo apre.

Poi la svolta più controversa: la guerra in Ucraina.

Travaglio propone la soluzione che fa tremare i polsi ai salotti, lasciare ai russi i territori contesi per fermare la carneficina.

Una tesi radicale, che sfida il frame morale dominante e costringe chi ascolta a uscire dalla comfort zone del “si deve” per entrare nell’inferno del “che cosa funziona”.

La tensione torna a salire.

Gruber riprende il bandolo con tono perentorio, rifiuta l’idea che “opinioni” possano essere messe sullo stesso piano di “verità”, prova a riportare il confronto nella liturgia del mainstream: i dogmi non si discutono, si ribadiscono.

Ma proprio quel “le mie non sono opinioni” diventa il perno che incrina la sua regia.

Travaglio, che di controversie vive da anni, lascia che la frase si auto-sgonfi sotto il peso degli argomenti.

Rimette in fila: decisioni estere accettate senza contrattazione vera, economia schiacciata da costi energetici e inflazione, consenso fabbricato a colpi di talk show più che di dossier.

E soprattutto, richiama la distinzione basilare che regge un confronto serio: tra ciò che si crede e ciò che si prova.

Lo studio sente il gelo.

Non è il silenzio della retorica vinta, è la sospensione che segue a una dissonanza cognitiva.

La conduttrice, abituata a governare ritmo e tono, si ritrova prigioniera di un’eco.

Quel “non sono opinioni” si rilegge come arroganza, e l’arroganza – in diretta – è un boomerang.

Intanto le timeline digitali cominciano a vibrare.

Clippano la frase, montano l’antitesi: presunta neutralità contro critica documentata, megafono contro controcanto.

Il rischio di riduzione a meme è alto, ma la sostanza buca lo schermo.

Travaglio non cerca la rissa, lavora di sottrazione.

Separa propaganda da informazione, percezione da realtà, e inchioda il format alla sua debolezza strutturale: quando si confonde il ruolo del conduttore con quello dell’arbitro della verità, si perde il pubblico che pensa.

Sul tavolo restano tre nodi che la tv spesso dribbla e che qui si impongono.

Primo: la sovranità.

Non come parola-trucco, ma come capacità di negoziare gli interessi nazionali senza travestirli da moralismi a giorni alterni.

Secondo: il costo sociale delle scelte estere.

Se l’obiettivo è “tenere la linea”, chi paga la bolletta del principio?

Terzo: la natura del giornalismo.

È servizio al cittadino o catechismo del pensiero dominante?

Gruber prova a riprendere il controllo con una cornice più ampia, richiama il contesto internazionale, cita autorità e consessi, ma l’effetto è di sovrastruttura: le parole pesano meno dei numeri evocati dall’avversario.

La figuraccia televisiva non è uno scivolone di stile, è una perdita di regia.

Si vede nei dettagli: la pausa più lunga del solito, lo sguardo che cerca la camera per proteggersi, l’interruzione che non arriva, la battuta che non libera.

Lo studio si gela perché chi guarda percepisce una semplice verità: non decide più chi conduce, decide il peso degli argomenti.

E quella sera il peso ha spostato la bilancia.

Non perché Travaglio sia intoccabile, ma perché ha giocato la partita dove il format è più vulnerabile: chiedendo conto di decisioni, non di posizioni.

Fuori, il dibattito si polarizza come sempre.

C’è chi applaude l’affondo e chi lo bolla come cinico, chi vede realismo e chi vede resa.

La forza del momento, però, sta nel fatto che obbliga tutti a una domanda scomoda: preferiamo una pace imperfetta che salva vite o una guerra perfetta che salva principi?

La tv non regge a lungo la filosofia, ma quando ci inciampa, lascia impronte profonde.

In coda, l’episodio consegna lezioni operative per chi fa informazione.

Uno: mai confondere autorevolezza con infallibilità.

Due: mai derubricare l’avversario a “opinioni” quando porta “dati”.

Tre: ricordare che il pubblico contemporaneo non è docile, è multitasking e fact-checker per impulso.

Ogni scarto di tono viene archiviato, ogni arroganza viene memata, ogni fragilità viene messa in loop.

Il talk show, che per anni ha campato di frame e di ritmo, oggi deve fare i conti con una richiesta diversa: trasparenza sulle premesse, chiarezza sulle evidenze, onestà sui limiti.

La serata Gruber–Travaglio è diventata simbolo non perché sia stata più violenta di altre, ma perché ha cristallizzato l’essenziale: il potere mediatico perde appena smette di dubitare di sé.

E l’informazione, se vuole restare tale, deve rialzare la soglia del dubbio, non abbassarla.

Il resto lo fanno le clip, i commenti, le indignazioni di rito.

Ma sotto la superficie rimane la frattura che tiene: tra il giornalismo che apre domande e quello che le chiude.

Quella sera, una frase ha provato a chiuderle.

Una risposta le ha riaperte, con freddezza e fatti.

Il gelo in studio è stato il termometro migliore.

Non per la figuraccia in sé, ma per l’esattezza con cui ha mostrato una regola semplice del discorso pubblico: la verità non si impone, si argomenta.

E quando la tv dimentica questa regola, la tv perde.

Il pubblico, per una volta, ha visto il meccanismo.

E il meccanismo visto non incanta più.

⚠️IMPORTANTE – RECLAMI⚠️

Se desideri che i contenuti vengano rimossi, invia un’e-mail con il motivo a:

[email protected]

Avvertenza.

I video potrebbero contenere informazioni che non devono essere considerate fatti assoluti, ma teorie, supposizioni, voci e informazioni trovate online. Questi contenuti potrebbero includere voci, pettegolezzi, esagerazioni o informazioni inaccurate. Gli spettatori sono invitati a effettuare le proprie ricerche prima di formulare un’opinione. I contenuti potrebbero essere soggettivi.

News

SCENA SURREALE: MELONI INCALZA, FRATOIANNI VACILLA E SI CONTRADDICE, LE FRASI SI SPEZZANO, LO STUDIO SI CONGELA E LA CONFUSIONE TOTALE DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’OPPOSIZIONE ALLO SBANDO (KF) Non è stato uno scontro urlato, né un attacco frontale. È stato un susseguirsi di frasi interrotte, risposte deviate, sguardi bassi. Mentre Meloni incalzava con domande precise, Fratoianni cambiava linea, si correggeva, tornava indietro. Nessuna accusa esplicita. Solo dati, richiami, passaggi già noti. Lo studio si è fermato. Non per il rumore, ma per il vuoto. Ogni tentativo di recupero sembrava allargare la crepa. Non una gaffe isolata, ma una sequenza. Non un errore, ma un modello. Quando le parole si spezzano e le spiegazioni non arrivano, resta il silenzio. E il silenzio, in politica, pesa…

Non è il volume a rendere memorabile un confronto politico, ma il momento esatto in cui la parola perde presa…

ALLE “POLITICHE” AL SILENZIO: SALIS PARLA DI POLITICHE, PORRO RISPONDE CON UNA FRASE SECCA, BLOCCA IL CONFRONTO E COSTRINGE TUTTI A FERMARSI DAVANTI A UNA DOMANDA IMBARAZZANTE. (KF) Si parla di politiche, di linee guida, di principi astratti. Il discorso procede su binari prevedibili, finché una frase breve interrompe il flusso. Non è un’argomentazione lunga, né una spiegazione articolata. È una risposta secca, che cambia il ritmo e costringe tutti a fermarsi. Nel confronto tra Salis e Porro, il punto non diventa ciò che viene detto, ma ciò che improvvisamente non viene più sviluppato. Le parole sulle “politiche” restano senza seguito. Il dibattito perde continuità. Nessuno rilancia davvero. Lo studio prende tempo. Non c’è uno scontro frontale, né una conclusione netta. C’è piuttosto una sospensione, un vuoto che emerge quando la retorica incontra una domanda implicita sul lavoro, sulla concretezza, sulle responsabilità reali

Ci sono dibattiti pubblici che non esplodono, ma si sgonfiano. Non per mancanza di tema, ma per mancanza di traduzione…

QUANDO L’ACCUSA SI SVUOTA: SCHLEIN SPINGE SUL TEMA DELLE LIBERTÀ, MELONI RISPONDE CON UNA SOLA DOMANDA E COSTRINGE IL PD A RALLENTARE, SENZA PIÙ APPELLI O CONTRO-ARGOMENTI (KF) L’accusa viene lanciata con forza, ma senza coordinate precise. Il tema delle libertà entra nel dibattito come un concetto ampio, evocato più che dimostrato. Poi arriva una sola domanda, semplice e diretta, che cambia il ritmo della scena. Da quel momento, il confronto rallenta. Le affermazioni restano sospese, alcune non vengono più sviluppate, altre si dissolvono nel silenzio. Non c’è uno scontro frontale, ma una perdita progressiva di spinta narrativa. Il discorso si svuota mentre lo studio attende una replica che non arriva. Non è una questione di vittoria politica, ma di metodo. Quando un’accusa così ampia non trova riscontri immediati, il problema non è la risposta. La domanda diventa un’altra: quanto pesa oggi un’accusa se non è accompagnata da prove verificabili?

Ci sono parole che in politica funzionano come sirene. Le senti, ti voltano la testa, ti mettono addosso l’urgenza di…

ACCUSE PESANTI, STUDIO TESO: CACCIARI PARLA DI DISASTRO CULTURALE CONTRO MELONI, MA UNA RISPOSTA CALMA E TAGLIENTE BLOCCA IL DIBATTITO E APRE UNA DOMANDA CHE RESTA SOSPESA (KF) Le parole arrivano pesanti, senza esitazioni: “disastro culturale”. In studio la tensione è immediata. L’accusa di Cacciari contro Giorgia Meloni non nasce da un dato preciso, ma da una valutazione ampia, quasi definitiva. Poi arriva la risposta. Niente toni alti. Nessuna contro-accusa. Solo una replica misurata, che riporta il discorso su contesto, responsabilità e confini reali del potere politico. Il dibattito rallenta. Alcune affermazioni restano senza seguito. Altre non vengono più approfondite. Non c’è un vincitore dichiarato, ma il clima cambia. Lo studio si raffredda. La narrazione iniziale perde compattezza. Non è uno scontro ideologico esplosivo, ma un momento di frattura silenziosa: tra slogan e analisi, tra giudizi assoluti e fatti parziali. La domanda che rimane non riguarda chi abbia ragione, ma altro: quando un’accusa così grave viene pronunciata, chi decide quali elementi meritano davvero di essere verificati?

Ci sono confronti televisivi che sembrano dibattiti, e altri che somigliano a una radiografia. Non perché facciano emergere “verità nascoste”,…

End of content

No more pages to load